Wer am 1. August ein Höhenfeuer anzündet, eine Bratwurst auf den Grill legt oder einer Bundesfeier beiwohnt, denkt selten an das, was historisch dahintersteht. Dabei ist genau das spannend: Die Geschichte des Schweizer Nationalfeiertags erzählt nicht nur von alten Dokumenten oder Jubiläen, sondern auch davon, wie eine Nation sich selbst versteht und wie sich dieses Verständnis über die Jahre verändert hat.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der Ursprung des Nationalfeiertags in der Schweiz weniger klar und eindeutig ist, als man meinen könnte. Denn nicht ein einzelner Moment oder ein klar definierter „Geburtstag“ macht diesen Tag aus, sondern ein langer, mitunter widersprüchlicher Prozess, in dem aus einem regionalen Bündnis eine nationale Tradition wurde. Die Geschichte des Schweizer Nationalfeiertags ist also genauso sehr eine Geschichte der Schweiz selbst.

Dieser Beitrag nimmt dich mit auf eine Reise durch die Geschichte des Schweizer Nationalfeiertags: vom sagenumwobenen Bundesbrief über die ersten Bundesfeiern bis hin zur politischen Entscheidung, den Tag 1994 offiziell arbeitsfrei zu machen. Dabei geht es nicht nur um Daten und Fakten, sondern auch um Mythen, Debatten und die Frage, was Geschichte heute eigentlich für uns bedeutet.

💡Dich interessieren auch die kulturellen Hintergründe? Schau vorbei bei unserem Artikel zu Ursprung, Bedeutung und Bräuchen des Schweizer Nationalfeiertags.

Key Takeaways:

- Der 1. August geht auf den Bundesbrief von 1291 zurück, doch als Nationalfeiertag wurde er erst 1891 anlässlich des 600-jährigen Jubiläums erstmals gefeiert.

- Der Bundesbrief war ursprünglich ein regionaler Bündnisvertrag und wurde erst im 19. Jahrhundert symbolisch zum Gründungsdokument der Schweiz erhoben.

- Die erste Bundesfeier entstand nicht durch ein Gesetz, sondern aus dem Wunsch nach einem nationalen Ritual in einer jungen, föderalen Schweiz.

- Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der 1. August zu einem wichtigen kulturellen Ereignis, das von Brauchtum und politischer Symbolik geprägt war.

- Erst seit 1994 ist der Tag offiziell in der ganzen Schweiz arbeitsfrei – dank einer Volksinitiative, die breite Zustimmung fand.

- Heute steht der Nationalfeiertag auch für gesellschaftliche Debatten rund um Identität, Zugehörigkeit und den Umgang mit historischen Mythen.

Der Bundesbrief von 1291 – Gründungsmythos oder pragmatisches Papier?

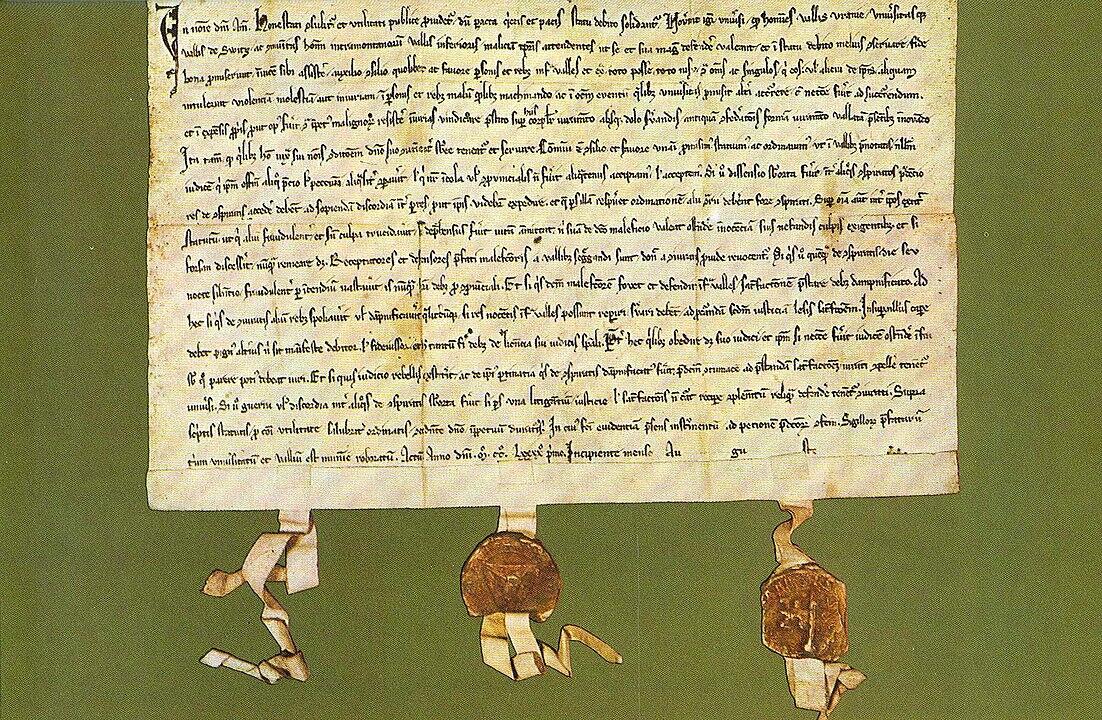

Wenn man fragt, warum der Schweizer Nationalfeiertag ausgerechnet am 1. August gefeiert wird, landet man früher oder später beim Bundesbrief von 1291. Dieses Dokument gilt offiziell als „Geburtsurkunde“ der Schweiz, auch wenn das aus heutiger Sicht eher symbolisch zu verstehen ist. Der Grund dafür ist simpel: Es ist das älteste erhaltene schriftliche Bündnis zwischen den drei Urkantonen Uri, Schwyz und Nidwalden, das auf Anfang August 1291 datiert ist. Es enthält eine klare Botschaft: Man will sich gegenseitig helfen, sich gegen fremde Richter wehren und das eigene Recht schützen.

Damit bietet der Bundesbrief eine greifbare Grundlage für die Idee eines frühen Zusammenschlusses, der auf Selbstbestimmung, gegenseitiger Unterstützung und Unabhängigkeit beruht: Werte, die bis heute zentral für das Schweizer Selbstverständnis sind. Gerade weil dieses Dokument datiert, klar formuliert und vollständig überliefert ist, wurde es im Rückblick zum idealen Symbol für den Anfang der Eidgenossenschaft erklärt.

In der historischen Realität war dieser Bund allerdings kein revolutionärer Gründungsakt, sondern ein pragmatischer Vertrag im Stil seiner Zeit. Solche Abmachungen zwischen Talschaften oder Städten waren im Mittelalter durchaus üblich. Sie dienten der Sicherheit, regelten rechtliche Fragen und hatten meist einen sehr lokalen Charakter. Auch die Eidgenossenschaft, wie wir sie heute kennen, entstand nicht mit einem einzigen Vertrag, sondern wuchs über Jahrhunderte durch weitere Bündnisse, Konflikte und politische Entwicklungen.

Was den Bundesbrief von anderen unterscheidet, ist also nicht sein Inhalt, sondern die Bedeutung, die ihm später gegeben wurde. Besonders im 19. Jahrhundert, als die moderne Schweiz entstand, suchte man nach einem klaren historischen Ursprung, einem Gründungsdokument, das man feiern konnte. 1291 bot sich dafür geradezu an: Ein altes, wohlklingendes Datum, ein handfestes Schriftstück und eine Geschichte, die man gut erzählen konnte. Historikerinnen und Historiker betonen heute, dass diese Deutung stark von späteren Bedürfnissen geprägt ist – also eher Teil des „Erinnerns“ als des tatsächlichen „Geschehens“.

Der Bundesbrief von 1291 wurde erst 1931 im Bundesbriefarchiv in Schwyz ausgestellt – also 40 Jahre nach der ersten grossen Bundesfeier. Seine symbolische Bedeutung wuchs damit weiter, auch institutionell.

Der 1. August wird, auch wegen der langen Historie, nach wie vor von Kanton zu Kanton und je nach Region unterschiedlich gefeiert: Was sind die Unterschiede zwischen Stadt, Land und Kantonen am Nationalfeiertag der Schweiz?

Als 1891 die Schweiz ihren 600. Geburtstag feierte

Der 1. August, wie wir ihn heute kennen, hat seinen Ursprung nicht im Mittelalter, sondern in einem ganz bestimmten Moment der modernen Schweiz: dem Jahr 1891. Damals beschloss man, das 600-jährige Jubiläum des Bundesbriefs von 1291 feierlich zu begehen und genau das wurde zum Auslöser für die erste landesweite Bundesfeier. Auch wenn diese Zahl eher symbolisch als historisch exakt war, bot sie eine perfekte Gelegenheit, der jungen Bundesnation ein gemeinsames Ritual zu schenken.

Die Schweiz war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal seit gut vier Jahrzehnten ein föderaler Bundesstaat. Die Bundesverfassung von 1848 hatte sie politisch zusammengeführt, doch kulturell und emotional war sie noch auf der Suche nach verbindenden Momenten. Ein gemeinsamer Feiertag bot da genau das Richtige. Die Bundesfeier von 1891 war also kein traditioneller Feiertag im heutigen Sinn, sondern ein bewusst inszeniertes Symbol nationaler Einheit. Sie wurde nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern war mehr ein Ausdruck des damaligen Zeitgeists, eine Feier, die zeigen sollte: Wir gehören zusammen.

Dass diese Idee einschlug, hat viel mit dem Wunsch nach Zugehörigkeit zu tun. Trotz der sprachlichen, kulturellen und regionalen Unterschiede war das Bedürfnis gross, einen Tag zu haben, an dem man gemeinsam die „Geburt der Schweiz“ feiern konnte, auch wenn dieses Geburtstagsdatum historisch eher konstruiert war. Aus der Jubiläumsfeier wurde bald ein wiederkehrendes Ereignis. Der 1. August setzte sich als festes Datum durch, und was als einmalige Feier begann, entwickelte sich schrittweise zu einem jährlich begangenen Nationalfeiertag.

Das Besondere: Diese Entwicklung kam nicht von oben, sondern wuchs von unten. Gemeinden, Vereine und später auch Schulen und Verbände begannen, den Tag mit Reden, Musik, Fackelumzügen und Höhenfeuern zu gestalten. Aus einem Gedenktag wurde ein identitätsstiftendes Ritual das weit über die eigentliche Erinnerung an den Bundesbrief hinausging.

Die Bundesfeier von 1891 war zunächst eine einmalige Jubiläumsveranstaltung. Dass der 1. August zu einem jährlich begangenen Tag wurde, war kein politischer Beschluss sondern eine kulturelle Dynamik, getragen von Gemeinden, Vereinen und der Bevölkerung.

Der Weg durchs 20. Jahrhundert – zwischen Brauchtum und Politik

Im Laufe des 20. Jahrhunderts gewann der 1. August zunehmend an Bedeutung, ohne jedoch flächendeckend ein arbeitsfreier Tag zu sein. Verschiedene Kantone hatten unterschiedliche Regelungen, je nach politischer Stimmung und gesellschaftlicher Praxis. Trotzdem entwickelten sich rund um diesen Tag feste Bräuche: Reden auf dem Dorfplatz, Fahnenschwingen, Alphornklänge und später auch Feuerwerke wurden Teil der Feierkultur.

Gleichzeitig bekam der 1. August auch eine zunehmend politische Dimension. In Krisenzeiten – etwa während der beiden Weltkriege oder in gesellschaftlich unruhigen Phasen – wurde der Tag genutzt, um den Zusammenhalt zu beschwören. Die Schweiz als neutrales, aber geeintes Land sollte sich ihrer Werte und ihrer Eigenständigkeit vergewissern. Bundesfeiern wurden zu Bühnen für Reden über Freiheit, Unabhängigkeit und Solidarität. Die Feier wurde also nicht nur zum Ausdruck von Brauchtum, sondern auch zum Spiegel aktueller politischer Stimmungen.

Diese Mischung aus persönlichem Fest und nationalem Ritual, aus Tradition und politischer Symbolik, machte den 1. August im 20. Jahrhundert zu dem, was er heute noch ist: ein Tag mit vielen Bedeutungen.

💡 Mehr zu typischen Bräuchen am 1. August.

Seit 1994 endlich ein offizieller Feiertag – die späte Einigung

Es klingt fast absurd: Der 1. August, der schon seit über hundert Jahren gefeiert wurde, war lange Zeit kein gesetzlich geregelter Feiertag. In vielen Kantonen wurde gearbeitet, in anderen war nur halbtags frei – von einer einheitlichen Lösung konnte keine Rede sein. Und das, obwohl der Tag längst als Symbol der nationalen Einheit etabliert war.

Erst 1994, also über ein Jahrhundert nach der ersten Bundesfeier, wurde der 1. August offiziell zum arbeitsfreien Feiertag erklärt und das auch nur dank einer Volksinitiative. 1993 stimmte das Volk mit deutlicher Mehrheit für die Initiative „Für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag“. Rund 84 Prozent sagten Ja. Diese Zustimmung war nicht nur ein Zeichen für die Beliebtheit des Feiertags, sondern auch ein starkes Bekenntnis zur gemeinsamen Erinnerungskultur der Schweiz.

Die Einführung als offizieller Feiertag bedeutete mehr als nur ein freier Tag im Kalender. Sie war das Ergebnis eines langen gesellschaftlichen Prozesses, in dem sich zeigte, wie stark der 1. August in der Bevölkerung verankert war und wie wichtig es den Menschen war, diesen Tag gemeinsam und gleichberechtigt begehen zu können. In typischer Schweizer Manier wurde dieser Schritt nicht von oben diktiert, sondern durch das Volk selbst entschieden.

Mit dieser späten Einigung bekam der Nationalfeiertag endlich den rechtlichen Rahmen, der seiner symbolischen Bedeutung entsprach. Es war ein Akt der Anerkennung: Nicht nur für die Geschichte, die er erinnert, sondern auch für die vielen Generationen, die ihn schon längst gefeiert hatten, bevor das Gesetz überhaupt nachzog.

Was der Nationalfeiertag heute bedeutet – zwischen Mythos und Moderne

Wer heute am 1. August feiert, tut das ganz unterschiedlich: Manche geniessen einfach den freien Tag, andere besuchen eine Bundesfeier mit Rede und Höhenfeuer, wieder andere nutzen den Moment, um sich Gedanken über die Schweiz zu machen: Darüber, was sie ist, was sie sein könnte und für wen sie überhaupt da ist. Der Nationalfeiertag ist längst mehr als nur ein symbolischer Geburtstag der Schweiz.

Gerade in unserer Zeit, in der die Gesellschaft vielfältiger, internationaler und digitaler geworden ist, verändert sich auch die Bedeutung dieses Tages. Fragen nach Zugehörigkeit, Identität und Erinnerung rücken stärker in den Vordergrund. Wer gehört zur Schweiz? Was heisst Heimat, wenn Herkunft, Sprache und Lebensweise so unterschiedlich sind? Und wie geht man mit Mythen um, die zwar historisch überholt sind, aber dennoch tief im kollektiven Bewusstsein verankert bleiben?

Für viele hat das Höhenfeuer auf dem Hügel heute eine andere Bedeutung als früher. Es ist nicht mehr nur Ausdruck nationaler Einheit, sondern auch ein Anlass zum Nachdenken. Über das, was verbindet aber auch über das, was sich verändert.

Der 1. August wird dadurch zu einem vielschichtigen Feiertag: Einerseits ist er voller Traditionen und vertrauter Bilder, andererseits spiegelt er die Debatten unserer Zeit. Er zeigt, wie sehr Geschichte nicht einfach in der Vergangenheit liegt, sondern auch in der Art, wie wir sie heute deuten.

📺 Höhenfeuer gehört einfach zum 1.August – und manch einer jagt auch hier nach Rekorden:

👉 Und was isst man zum Höhenfeuer? Lies rein in unsere Übersicht zu den besten Gerichten am 1. August.

Fazit: Warum Geschichte mehr ist als ein Rückblick

Der 1. August ist kein neutraler Gedenktag, sondern ein politisch gewachsener Feiertag mit symbolischem Gehalt. Die Geschichte seines Ursprungs zeigt deutlich, wie stark nationale Rituale vom jeweiligen Zeitgeist geprägt sind: Sei es das Bedürfnis nach Einheit im 19. Jahrhundert, die politische Aufladung im 20. oder die Fragen nach Identität und Zugehörigkeit in der Gegenwart.

Dass der Bundesbrief von 1291 als „Gründungsdokument“ gelesen wird, ist weniger historische Tatsache als kulturelle Entscheidung. Ebenso wurde der Nationalfeiertag nicht einfach eingeführt, sondern entwickelte sich über Jahrzehnte hinweg durch Rituale, politische Debatten und gesellschaftliche Aushandlung. Gerade diese Vielschichtigkeit macht ihn heute so relevant.

Wer am 1. August feiert, erinnert sich also nicht nur an eine vermeintliche Gründung, sondern auch an den langen Prozess, durch den die Schweiz zu dem geworden ist, was sie heute ist: ein Land mit unterschiedlichen Geschichten, regionalen Eigenheiten und einem gemeinsamen Rahmen, der immer wieder neu ausgehandelt wird. Geschichte ist in diesem Sinn nicht nur Rückblick sondern ein ständiger Dialog mit dem, was wir erinnern, erzählen und weitergeben.

Mit KI zusammenfassen: