Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.

Marie Curie

Wer in der Schweiz Chemie studieren will, hat einige spannende Optionen zur Auswahl und sollte sich gut überlegen, was genau er oder sie vom Studium erwartet. Die ETH Zürich und die EPFL in Lausanne gelten als Aushängeschilder mit internationalem Ruf. Aber auch die Universitäten in Basel, Zürich, Bern oder Fribourg bieten solide Ausbildungen mit ganz eigenen Schwerpunkten: Von Grundlagenforschung bis hin zu anwendungsnahen Feldern wie Umwelt- oder Materialchemie.

Das Studium selbst ist kein Spaziergang: viel Theorie, viel Labor, hohe Anforderungen vor allem in Mathe und Physik. Dafür stehen die Chancen auf einen interessanten Job später nicht schlecht, etwa in der Pharmaindustrie, im Bereich Umweltanalytik oder auch in der Lehre.

In diesem Artikel schauen wir uns an, welche Hochschulen für ein Chemiestudium in der Schweiz besonders interessant sind, wie der Studienverlauf typischerweise aussieht, was du mitbringen solltest – und worauf es bei der Wahl des passenden Studienorts wirklich ankommt.

Voraussetzungen für ein Chemiestudium in der Schweiz

Schulische Voraussetzungen

Wer in der Schweiz Chemie studieren möchte, braucht in der Regel eine gymnasiale Matur – bevorzugt mit naturwissenschaftlichem Profil. Besonders wichtig sind Mathematik und Physik, denn viele Konzepte in der Chemie basieren auf diesen Grundlagen. Auch analytisches Denken und ein gewisser Umgang mit Formeln sind schon zu Studienbeginn gefragt. Fachhochschulen verlangen meist eine Berufsmatur mit passender Fachrichtung, ergänzt durch ein Praktikum oder einen Vorkurs in Naturwissenschaften.

Persönliche Eignung und Interessen

Neben den formalen Voraussetzungen spielt die persönliche Eignung eine grosse Rolle. Das Chemiestudium ist kein Selbstläufer – es verlangt Konzentration, Genauigkeit und Frustrationstoleranz. Besonders im Laboralltag kommt es auf sorgfältiges Arbeiten und Geduld an. Wer sich gerne mit komplexen Strukturen beschäftigt, gerne logisch denkt und auch in der Schule Spass an naturwissenschaftlichen Experimenten hatte, bringt gute Voraussetzungen mit.

Zulassungsbedingungen an Hochschulen

Die konkreten Zulassungsregeln unterscheiden sich je nach Hochschule. An der ETH Zürich etwa wird Schweizer Maturandinnen und Maturanden in der Regel der prüfungsfreie Zugang gewährt – das Studium selbst ist allerdings anspruchsvoll und selektiv. Andere Universitäten wie Basel oder Bern verlangen ebenfalls keine Aufnahmeprüfung, prüfen aber teilweise Vorkenntnisse oder setzen Vorbereitungskurse an. Fachhochschulen erwarten meist ein chemiebezogenes Praktikum oder einen Nachweis über relevante Berufserfahrung.

Sprachliche Anforderungen

Je nach Studienort spielt auch die Unterrichtssprache eine zentrale Rolle. Wenn du in Zürich Chemie studieren willst, kannst du dich auf Deutsch und Englisch einstellen: An der ETH Zürich wird auf Deutsch unterrichtet, mit zunehmender Tendenz zu englischsprachigen Lehrveranstaltungen im Master. An der EPFL Lausanne ist Französisch die Hauptunterrichtssprache im Bachelor, Englisch ab dem Master üblich. Universitäten in der Deutschschweiz unterrichten auf Deutsch, stellen aber oft Unterlagen und Literatur in Englisch bereit. Für ausländische Studierende gelten spezifische Sprachnachweise – meist auf Niveau C1 oder höher. Wer plant, in einer anderen Sprachregion zu studieren, sollte auch die Alltagssprache nicht unterschätzen: Gerade im Labor oder bei Gruppenarbeiten kann das zum Stolperstein werden.

Interesse an Naturwissenschaften – vor allem an Mathe, Physik und analytischem Denken.

Geduld und Präzision – für Laborarbeit und langfristige Projekte.

Sprachkompetenz – je nach Studienort brauchst du gute Kenntnisse in Deutsch, Französisch oder Englisch.

Eigeninitiative – vor allem im Master- und Doktoratsstudium wird selbstständiges Arbeiten erwartet.

Die Top‑Hochschulen für Chemie in der Schweiz

Chemie kann man in der Schweiz an mehreren Orten studieren – und je nach Uni unterscheidet sich das Studium teils deutlich. Die einen legen den Fokus stärker auf Grundlagenforschung, andere auf anwendungsorientierte Themen oder interdisziplinäre Ansätze. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, was die einzelnen Hochschulen inhaltlich und strukturell auszeichnet.

ETH Zürich

Die ETH Zürich zählt seit Jahren zu den renommiertesten Hochschulen weltweit. Im QS World University Ranking 2025 belegt sie Platz 7 – und auch im Fachbereich Chemie geniesst sie international einen ausgezeichneten Ruf. Das Departement für Chemie und Angewandte Biowissenschaften (D-CHAB) ist besonders aktiv in der Forschung und deckt ein breites Spektrum an Themen ab. Ein Schwerpunkt liegt etwa in der Katalyseforschung, in die auch der nationale Forschungsschwerpunkt „Suchcat“ eingebettet ist – ein gemeinsames Projekt von ETH und EPFL zur Entwicklung nachhaltiger Katalysatoren.

Das Bachelorstudium in Chemie an der ETH ist anspruchsvoll und stark theoretisch fundiert. Gleichzeitig spielt die Laborpraxis von Beginn an eine wichtige Rolle. Studierende bewegen sich zwischen physikalischer, anorganischer und organischer Chemie, wobei zunehmend auch Verbindungen zur Biochemie und Materialwissenschaft hergestellt werden. Die Ausbildung ist klar forschungsnah ausgerichtet, viele Lehrveranstaltungen knüpfen direkt an aktuelle Projekte an.

Prägend für die ETH ist ausserdem ihre ausgeprägte Innovationskultur. Zahlreiche Spin-offs entstehen direkt aus der Forschung heraus, unterstützt durch Einrichtungen wie das Student Project House oder verschiedene Gründerprogramme. Die Hochschule ist international stark vernetzt, etwa über die IDEA League, und zieht entsprechend viele Studierende aus dem Ausland an – was auch das Studienumfeld prägt. Wer sich für ein Chemiestudium an der ETH entscheidet, sollte nicht nur wissenschaftlich ambitioniert sein, sondern auch bereit, sich in ein forderndes, sehr dynamisches Umfeld einzubringen.

👉 Zulassung: Mit schweizerischer Maturität ist die Aufnahme unkompliziert. Für internationale Bewerber hängt die Zulassung vom Abschluss ab – teils ist eine Aufnahmeprüfung nötig.

👉 Studienstruktur: Bachelor- und Masterprogramme folgen dem ECTS-System. Ein Bachelor umfasst etwa 180 ECTS, verteilt auf sechs Semester, ein Master zusätzlich meist 90 ECTS auf drei Semester (gemäss Bologna‑Standard). Zudem ist an der ETH die Module-Bewertung klar reglementiert: Ein ECTS entspricht 25–30 Arbeitsstunden.

EPFL Lausanne

Die EPFL in Lausanne verfolgt einen eher ingenieurwissenschaftlichen Zugang zur Chemie. Besonders stark ist sie im Bereich Chemieingenieurwesen und angewandte Forschung aufgestellt. Studierende lernen nicht nur klassische Labortechniken, sondern auch rechnergestützte Verfahren wie Molekülmodellierung oder Prozesssimulationen kennen. Im Vergleich zur ETH ist die Ausbildung weniger theoretisch-abstrakt, sondern stärker auf industrielle Anwendungen ausgerichtet.

Die Unterrichtssprache im Bachelor ist vorwiegend Französisch, wobei viele Materialien auch auf Englisch bereitgestellt werden. Ab dem Master erfolgt der Unterricht überwiegend in Englisch, was die EPFL auch für internationale Studierende attraktiv macht, die sich auf ein global ausgerichtetes Berufsumfeld vorbereiten wollen.

Ein grosser Vorteil des Studiums an der EPFL ist das interdisziplinäre Umfeld. Die Chemie ist Teil eines technisch-naturwissenschaftlich geprägten Campus, der stark auf Innovation setzt. Es bestehen enge Verbindungen zu Nachbardisziplinen wie Materialwissenschaft, Biotechnologie oder Umwelttechnik, und das Studienumfeld ist stark international geprägt. Die Forschungsinfrastruktur gilt als hervorragend, was sich auch in der Qualität und Vielfalt der Master- und Doktoratsprogramme zeigt.

👉 Zulassung: Schweizer mit entsprechender Maturität erhalten meist direkten Zugang. Für andere gilt eine Eignungsprüfung, manchmal ergänzt durch Förderkurse, etwa in Mathematik.

👉 Studienstruktur: Der Bachelor dauert in der Regel drei Jahre (180 ECTS) – inklusive eines Propädeutikums im ersten Jahr. Masterprogramme sind fachlich vielfältig und überwiegend in Englisch.

Universität Zürich

An der Universität Zürich steht die Chemieausbildung auf einem soliden, forschungsorientierten Fundament. Der Bachelor bietet einen klassischen Einstieg in die Kernbereiche der Chemie – organisch, anorganisch, physikalisch und analytisch. Die Ausbildung ist breit gefächert, methodisch anspruchsvoll, aber zugleich praxisnah durch regelmässige Laborarbeit.

Ein Vorteil ist auch die geografische Nähe zur ETH Zürich. Zwischen den beiden Institutionen gibt es zahlreiche Kooperationen, von gemeinsamen Forschungsprojekten über geteilte Infrastruktur bis hin zu Austauschmöglichkeiten auf Studien- und Dozentenebene. Das schafft Synergien, die das Studium an der UZH inhaltlich deutlich aufwerten.

Was die Studienstruktur betrifft, bietet die UZH viele Wahlmöglichkeiten – sowohl in der Vertiefung als auch bei interdisziplinären Modulen. Wer sich nach dem Bachelor spezialisieren will, findet ein breites Angebot an Masterprogrammen, etwa in Umweltchemie, Biochemie oder chemischer Analytik. Die Universität richtet sich damit an Studierende, die sowohl an Grundlagenforschung als auch an praxisnahen Fragestellungen interessiert sind.

👉 Zulassung: Die Maturität genügt für die Aufnahme. Weitere Kriterien oder Aufnahmeprüfungen sind im Regelfall nicht nötig.

👉 Studienstruktur: Ein vollwertiger Bachelor in Chemie (Monofach) umfasst 180 ECTS; Alternativen als Major (150/120 ECTS) oder Minor (60/30 ECTS) sind möglich. Der Master (Major) dauert typischerweise drei Semester mit 90 ECTS.

Universität Basel

Basel ist mit gutem Grund ein attraktiver Ort für Chemiestudierende: Die Stadt ist ein europäisches Zentrum der Pharma- und Chemieindustrie, mit Unternehmen wie Novartis, Roche oder Clariant in unmittelbarer Nachbarschaft. Das schlägt sich nicht nur in der Forschungskooperation nieder, sondern auch in Praktikumsplätzen, Karrierechancen und einer starken Anwendungsorientierung im Studium.

Die Chemie-Fakultät der Universität Basel ist etwas kleiner als an ETH oder EPFL, was den Vorteil persönlicher Betreuung und überschaubarer Studiengruppen mit sich bringt. Das Studienprogramm ist klar strukturiert, legt aber grossen Wert auf frühzeitige Forschungseinbindung. Bereits im Bachelor werden Studierende an Projektarbeit und wissenschaftliches Schreiben herangeführt.

Basel ist ausserdem stark international ausgerichtet. Die Universität pflegt ein breites Netzwerk an Partnerschaften, und viele Studierende kommen aus dem Ausland. Das Studium findet in der Regel auf Deutsch statt, wird aber zunehmend durch englischsprachige Lehrangebote ergänzt – insbesondere im Masterbereich. Wer eine Kombination aus Grundlagenwissen, industriellem Umfeld und internationalem Flair sucht, findet bei einem Chemie Studium in Basel passende Bedingungen.

👉 Zulassung: Maturität genügt in der Regel; spezifische Eignungsbedingungen sind nicht prominent angegeben, aber üblich sind standardisierte Kriterien analog zu anderen Unis.

👉 Studienstruktur: Auch Basel folgt dem Bologna‑System: Ein Bachelor beinhaltet 180 ECTS, ein Master 90 ECTS – mit klar strukturierter Abschlussarbeit und Forschungsmodulen (analog UZH-Regelung).

Weitere erwähnenswerte Hochschulen

Neben den grossen Zentren gibt es auch in Bern, Genf oder Fribourg solide Chemieprogramme – teils mit klarer regionaler Ausrichtung, teils mit spezialisierten Schwerpunkten wie Umweltchemie oder Biochemie. Diese Studienorte bieten meist ein weniger überlaufenes Umfeld, was für viele ein Pluspunkt ist, gerade in den ersten Semestern.

Fachhochschulen wie die FHNW oder die ZHAW richten sich eher an Studierende mit Berufsmatur oder praktischem Hintergrund. Sie bieten praxisorientierte Studiengänge mit starkem Bezug zur Industrie – etwa in chemischer Verfahrenstechnik oder analytischer Chemie. Forschung findet auch hier statt, aber in kleinerem Rahmen und meist anwendungsbezogen. Wer möglichst schnell in ein berufliches Umfeld einsteigen möchte, findet hier eine passende Alternative zu den universitären Studiengängen.

Du möchtest in Bern studieren? Schaue bei unserm Artikel zu den besten Adressen für ein Chemie Studium in Bern vorbei.

Studienverlauf und Abschlüsse

Das Chemiestudium in der Schweiz folgt dem Bologna-Modell mit drei Stufen: Bachelor, Master und PhD. Der Bachelor dauert in der Regel sechs Semester und umfasst 180 ECTS. In dieser Phase steht die Grundlagenausbildung im Vordergrund – mit Vorlesungen, Laborpraktika und Übungen in den Kernfächern der Chemie.

Bachelor, Master und PhD: Inhalte und Unterschiede

An der ETH Zürich ist das erste Studienjahr besonders anspruchsvoll. Die propädeutischen Prüfungen in Mathematik, Physik und Chemie gelten als zentrale Hürde. Auch an der EPFL Lausanne ist das erste Jahr klar strukturiert und selektiv. Die sogenannte année propédeutique entscheidet darüber, ob das Studium regulär fortgesetzt werden kann. Die Universität Basel setzt stärker auf persönliche Betreuung und frühzeitige Einbindung in Projekte. An der Universität Zürich werden klassische Module mit Wahlmöglichkeiten kombiniert, etwa im Bereich Umweltwissenschaften oder Data Science. Fachhochschulen wie die ZHAW oder die FHNW bieten praxisnahe Bachelorstudien mit klarer industrieller Orientierung.

Der Master baut darauf auf, dauert meist drei bis vier Semester (90 bis 120 ECTS) und dient der fachlichen Spezialisierung. An der ETH gibt es Programme wie „Chemical and Bioengineering“ oder „Interdisciplinary Sciences“, die stark forschungsnah sind. Die Universität Basel bietet Masterarbeiten, die oft direkt in laufende Industrie- oder Umweltprojekte eingebunden sind. Die EPFL bietet englischsprachige Masterprogramme mit internationaler Ausrichtung, während die Universität Zürich flexible Vertiefungen in verschiedenen chemischen Teildisziplinen ermöglicht. Fachhochschulen führen meist zu einem „Master of Science in Life Sciences“ mit starkem Praxisbezug.

Das PhD-Studium ist in der Regel auf drei bis vier Jahre angelegt. An der ETH und der EPFL sind die Programme klar strukturiert und international ausgerichtet, oft in Graduiertenschulen organisiert. In Basel und Zürich ist der Zugang ebenfalls forschungsbasiert, aber teils individueller organisiert, häufig innerhalb von bestehenden Arbeitsgruppen.

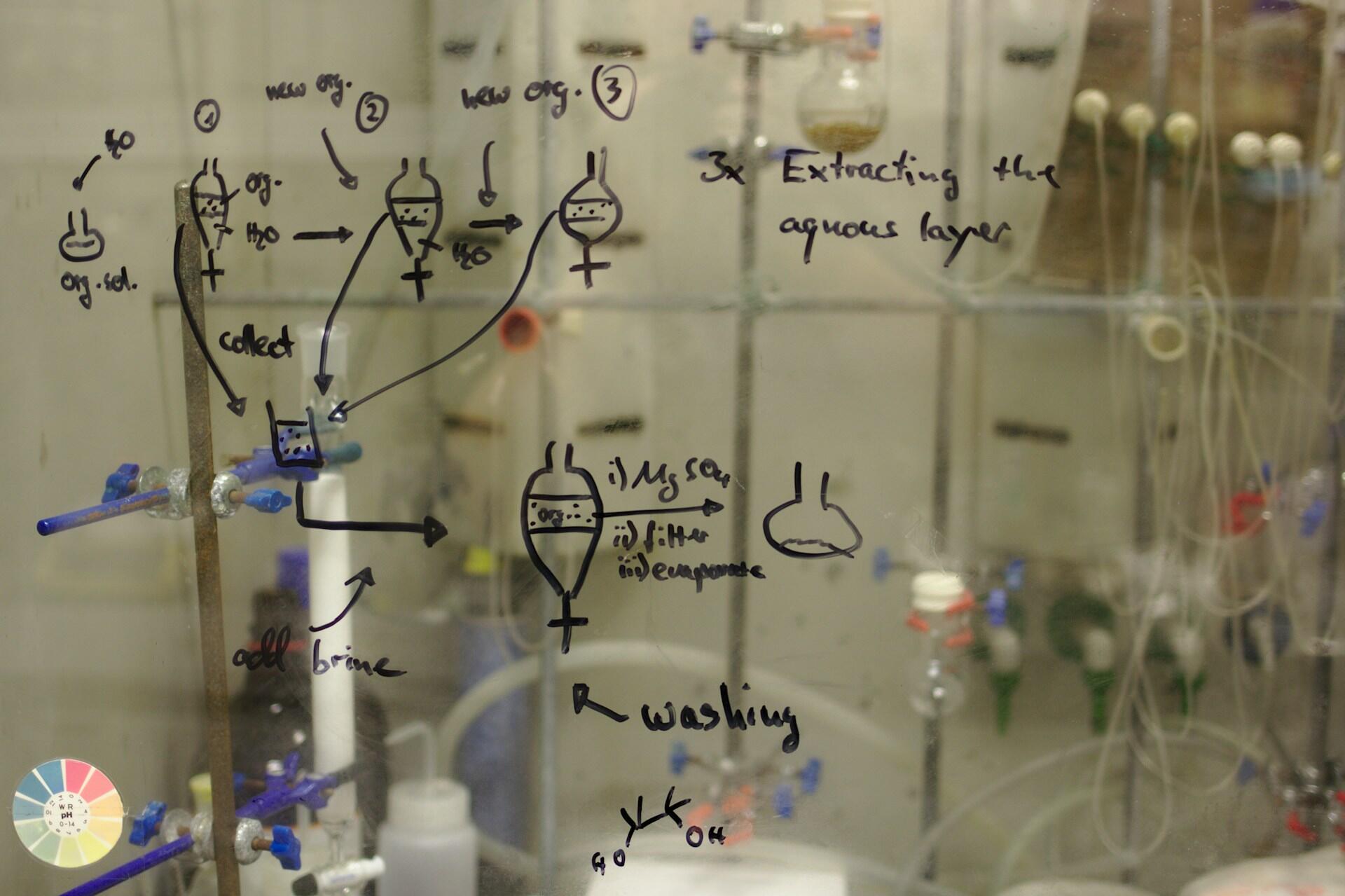

Praxisphasen, Laborarbeit, Forschungsprojekte

Unabhängig vom Studienort ist Laborpraxis integraler Bestandteil der Ausbildung. An der ETH beginnt sie bereits im zweiten Semester und zieht sich durch alle Studienjahre. Die EPFL kombiniert klassische Labortätigkeit mit computergestützten Verfahren und Prozesssimulation. An der Universität Zürich werden Laborkurse mit Datenanalyse und wissenschaftlichem Schreiben verknüpft. Die Universität Basel legt besonderen Wert auf projektbasiertes Arbeiten und individuelle Betreuung. Fachhochschulen binden ihre Studierenden früh in praxisnahe Module ein, oft in direkter Kooperation mit Industriepartnern. An der FHNW absolvieren Bachelorstudierende im dritten Jahr ein mehrmonatiges Praktikum in einem Unternehmen.

Im Masterstudium nimmt die forschungspraktische Arbeit deutlich zu. Masterarbeiten sind in der Regel auf ein ganzes Semester angelegt und häufig in laufende Projekte eingebunden – etwa bei der Entwicklung neuer Materialien, analytischer Verfahren oder pharmazeutischer Substanzen. An forschungsstarken Standorten wie ETH oder Basel ist die Schwelle zwischen Master- und Doktoratsniveau dabei oft fliessend.

Mobilität und Austauschprogramme

Ein Auslandssemester oder Forschungsaufenthalt ist an vielen Schweizer Hochschulen nicht nur möglich, sondern explizit erwünscht. Die ETH Zürich pflegt Austauschprogramme mit internationalen Partnern im Rahmen des SEMP sowie bilaterale Abkommen weltweit. Die EPFL bietet neben dem klassischen Austausch auch Double-Degree-Optionen mit Technischen Hochschulen in Europa. An der Universität Zürich und der Universität Basel sind Austauschprogramme ebenfalls gut etabliert – sowohl im Bachelor als auch im Master. Fachhochschulen ermöglichen internationale Mobilität vor allem im Rahmen von Projekten, Praktika oder Summer Schools, meist mit Fokus auf Anwendung und Berufsbezug.

Welche Uni passt zu dir?

Ein Chemiestudium in der Schweiz bietet viele Möglichkeiten: Sei es an einer der forschungsstarken technischen Hochschulen wie der ETH Zürich oder der EPFL, an klassischen Universitäten wie Basel oder Zürich, oder in praxisnahen Studiengängen an Fachhochschulen. Die Unterschiede liegen oft im Detail: im Studienaufbau, in der Forschungsnähe, im Sprachumfeld oder in der Art der Spezialisierung. Wer sich bewusst mit diesen Faktoren auseinandersetzt, findet meist rasch heraus, welche Institution zu den eigenen Interessen und Zielen passt.

Auch in Genf Chemie studieren geht gut: Lies unseren Artikel zu den besten Anlaufstellen.

Inhaltlich ist das Studium fordernd, aber vielseitig – mit einem hohen Anteil an Laborarbeit, solider theoretischer Fundierung und enger Anbindung an aktuelle Forschung. Besonders im Master und PhD öffnen sich zahlreiche Türen zu weiterführenden Projekten, internationalen Kooperationen und industrieorientierten Anwendungen.

Und auch die Berufsaussichten sind solide: In der Schweiz besteht ein stabiler Bedarf an Fachkräften mit chemischem Know-how – sei es in der Pharma- und Chemieindustrie, im Bereich Umweltanalytik, in der Forschung, im Bildungswesen oder in regulatorischen Funktionen. Wer über den fachlichen Tellerrand blickt und auch Kompetenzen in Kommunikation, Datenanalyse oder Projektmanagement mitbringt, erweitert sein Profil zusätzlich.

Bleibt nur noch eins: Viel Erfolg bei deiner Entscheidung – und beim Einstieg in ein spannendes Studienfeld mit vielen Perspektiven.

Mit KI zusammenfassen: