Die deutsche Grammatik ist für Menschen, die Deutsch lernen, eine echte Herausforderung. Wir verraten Dir, wie Du sie möglichst schnell lernst, damit Du mit Muttersprachlern kommunizieren kannst.

Zum Glück für alle, die Deutsch lernen, gibt es eine Reihe praktischer Tipps, mit denen Du die deutsche Grammatik einfacher und schneller lernen kannst. Probiere die folgenden Techniken aus und Du wirst Deinen Lernfortschritt in der deutschen Grammatik beschleunigen. Los geht's!

Deutsche Verben konjugieren: Ordne sie in Gruppen

Die Regeln für das Konjugieren von Verben lassen sich in Gruppen unterteilen. Hier sind einige gängige Verbgruppierungen, die für Deutschanfänger nützlich sind.

Reguläre Verben

Für reguläre Verben wie "trinken", "machen" und "suchen", halte Dich an diese einfachen Anweisungen: Nehme den Infinitiv und streiche das "–en" am Ende. Es bleibt nur noch der "Stamm" des Wortes. Füge dann das entsprechende Ende dem Stamm hinzu: Für "Ich" ein "-e", für "Du" ein "-st", für "Ihr" und "er/sie/es" ein "-t". Die Konjugation für "sie" im Plural und "wir" bleiben dieselben wie im Infinitiv, nämlich "-en". Diese Regel gilt für alle Verben auf Deutsch - regelmäßige und unregelmäßige!

Wenden wir diese Regel als Beispiel für die Konjugation des Verbs "machen" an. Der "Stamm" ohne "-en" ist "mach", so dass Du die folgenden Konjugationen erhältst:

| Singular | Plural |

|---|---|

| ich mache | wir machen |

| du machst | ihr macht |

| er/sie/es machen | sie machen |

Stammverändernde Verben

Als nächstes haben wir Verben, deren Stämme sich ändern. Es wird einfacher, sich an solche Verben zu erinnern, indem man sie noch weiter in drei Hauptgruppen einteilt:

- Stammwechsel von "e" zu "ie", wie zum Beispiel bei dem Verb "lesen": "ich lese", "du liest", "er/sie/es liest", "ihr lest", "wir/sie lesen"

- Stammwechsel von "a" zu "ä", wie zum Beispiel bei dem Wort "fahren": "ich fahre", "du fährst", "er/sie/es fahren", "ihr fahrt", "wir/sie fahren"

- Stammwechsel von "e" zu "i", wie zum Beispiel bei dem Verb "geben": "ich gebe", "du gibst", "er/sie/es gibt", "ihr gebt", "wir/sie geben".

Vielleicht hast Du bemerkt, dass diese Regeln denen für reguläre Verben ziemlich ähnlich sind. Die einzige Änderung besteht darin, dass sich die Formen für "du" und "er/sie/es" ändern.

Finde deinen Deutschkurs für Anfänger Zürich auf Superprof!

Haben und Sein

Zwei der wichtigsten deutschen Verben sind "haben" und "sein". Die Konjugationen für diese Verben müssen einfach auswendig gelernt werden. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, einen Würfel aus Pappe oder Holz zu nehmen und alle Seiten mit Pronomen zu beschriften: Ich, du, er, sie, es. Würfele dann und gib die richtige Konjugation für das jeweilige Pronomen an. Dieser Trick funktioniert sehr gut bei Verben, deren Konjugationen einfach stur auswendig gelernt werden müssen.

Unregelmäßige Verben: Trage sie in ein Heft ein

Wie Du wahrscheinlich bereits weisst, gibt es im Deutschen unzählige unregelmäßige Verben. Ärgerlicherweise bedeutet dies, dass es eine lange Liste von Verben gibt, die Du einfach auswendig lernen musst.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, sich durch die Verben zu arbeiten, besteht darin, sie in ein Heft einzutragen. Dafür nimmst Du einfach ein Schulheft oder auch einen Notizblock. Mache auf jeder Seite vier Spalten: Eine für die Übersetzung in Deine Sprache, eine für die Gegenwart, eine für die Vergangenheitsform und eine für die Zukunftsform.

Es gibt natürlich auch noch andere Zeitformen, die Du hinzufügen könntest, z. B. den Konjunktiv. Wenn Du jedoch Anfänger bist, sollten vier Spalten vorerst ausreichen.

Suche Dir die Konjugationen wichtiger Verben mit Deinem Grammatikbuch oder Deiner bevorzugten App heraus und trage sie in Dein Verbbuch ein. Es ist wichtig, dass Du häufig zu diesem Verbbuch greifst, um die richtige Konjugation in Deinen Kopf zu hämmern. Eine ständige Wiederholung Deiner Kenntnisse hilft Dir, besonders wenn Du die Verben laut aussprichst! Darüber hinaus wirst Du feststellen, dass auch unregelmäßige Verben einige Muster aufweisen. Prüfe, ob Du sie beim Auflisten Deiner Verben erkennen kannst.

Zu Deiner Beruhigung Im Gegensatz zu den Verben, werden Adverbien im Deutschen niemals konjugiert. Hören wir gerade einen Seufzer der Erleichterung? ;)

Trennbare deutsche Verben

Trennbare Verben sind ein einzigartiges Merkmal der deutschen Sprache und es gibt mehr als 12.000 davon!

Jedes trennbare Verb besteht aus einem Verb und einem Präfix. Der Verbteil ist wie das Hauptwerkzeug, und das Präfix ist wie ein Zubehör. Man kann die Präfixe (das Zubehör) ändern, um neue Bedeutungen zu bilden.

Daher ist es sinnvoll, trennbare Verben nach den Verbstämmen aufzulisten, um sich gut an ihre Bedeutung zu erinnern. Wenn Du den Verbstamm "fahren" betrachtest, baut sich eine Reihe von trennbaren Verben darauf auf:

- "abfahren" - das Verb trennt sich in "fahren" und "ab" (Präfix).

- "losfahren" - "fahren" und "los" (Präfix)

- "zurückfahren" - "fahren" und "zurück" (Präfix)

Auf diese Weise kann man Wortlisten mit verschiedenen Verbstämmen trennbarer Verben erstellen und gleichzeitig den deutschen Wortschatz verbessern!

Wenn nun also ein trennbares Verb allein in einem Satz oder einer Frage verwendet wird (und das trennbare Verb das einzige Verb ist), dann wird das Präfix am Ende positioniert. Schauen wir uns ein Beispiel an: Das Verb "anrufen" teilt sich in "rufen" (den Verbteil) und "an" (das Präfix).

- Aussage: "Ich rufe meine Mutter an".

- Ja/Nein-Frage: "Rufst du meine Mutter an?"

- W-Frage: "Wann rufst du meine Mutter an?"

Wie Du siehst, steht der Verbteil entweder an erster oder an zweiter Position, je nachdem, ob es sich um eine Ja/Nein-Frage, eine W-Frage oder eine Aussage handelt, und wird nach dem Subjektpronomen konjugiert.

Zeitformen Deutsch & Zeitwörter: Sei flexibel bei der Platzierung

Die Zeitangabe in deutschen Sätzen kann eine Aussage beginnen (allerdings keine Fragen) oder irgendwo im Satz platziert werden. Schaue Dir die folgenden Beispiele an:

- "Heute gehe ich zum Bäcker." oder "Ich gehe heute zum Bäcker."

- "Ich gehe am Wochenende ins Kino" oder "Am Wochenende gehe ich ins Kino."

- "Ich war gestern im Schwimmbad." oder "Gestern war ich im Schwimmbad."

Die Deutschen sind da - Überraschung! - sehr flexibel!

Modalverben Deutsch: Bedeutungen und Kontext

Die fünf großen Modalverben im Deutschen sind "können", "müssen", "sollen" und "wollen".

Diese Modalverben brauchen ein zweites Hauptverb. Partielle Modalverben sind "möchten" und "mögen". Sie benötigen nicht unbedingt ein zweites Verb.

Wie benutzt Du Modalverben?

In erster Linie ist es wichtig, den Kontext mit Modalverben zu verknüpfen. Du kannst jedes Modalverb nur in einem bestimmten Kontext verwenden:

- "können" wird verwendet, um Fähigkeiten oder Talente auszudrücken.

- "müssen" wird verwendet, um erzwungene Bedingungen auszudrücken.

- "dürfen" wird verwendet, um eine Erlaubnis auszudrücken.

- "sollen" wird verwendet, um Ratschläge oder Anweisungen auszudrücken.

- "wollen" wird verwendet, um ein starkes Verlangen auszudrücken.

- "möchten" wird verwendet, um höflich nach etwas zu fragen, wie einem Kaffee.

- "mögen" wird verwendet, um allgemeine Vorlieben und Abneigungen auszudrücken.

Als nächstes muss das Konjugieren jedes dieser Verben gelernt werden. Man kann hier die Technik mit den Würfeln wieder anwenden. Modalverben sind weder regelmäßig noch unregelmäßig. Sie sind eine separate Gruppe von Verben, die hauptsächlich als Hilfsverben verwendet werden. Die Konjugationen für "ich" und "er/sie/es" immer gleich, was die Sache ein bisschen erleichtert.

Nach dem Auswendiglernen der Konjugationen musst Du die Positionierung der Wörter in einem Satz lernen: In Aussagen und W-Fragen steht das Modalverb an zweiter Stelle (nach dem Fragewort oder dem Subjekt), während es bei Ja/Nein-Fragen an erster Stelle steht, konjugiert nach dem Subjektpronomen. Das zweite Verb kommt an das Ende des Satzes in der Infinitivform.

Beispiel:

- "Ich soll viel Wasser trinken"

- "Wann kannst du morgen kommen?"

- "Darf ich hier parken?"

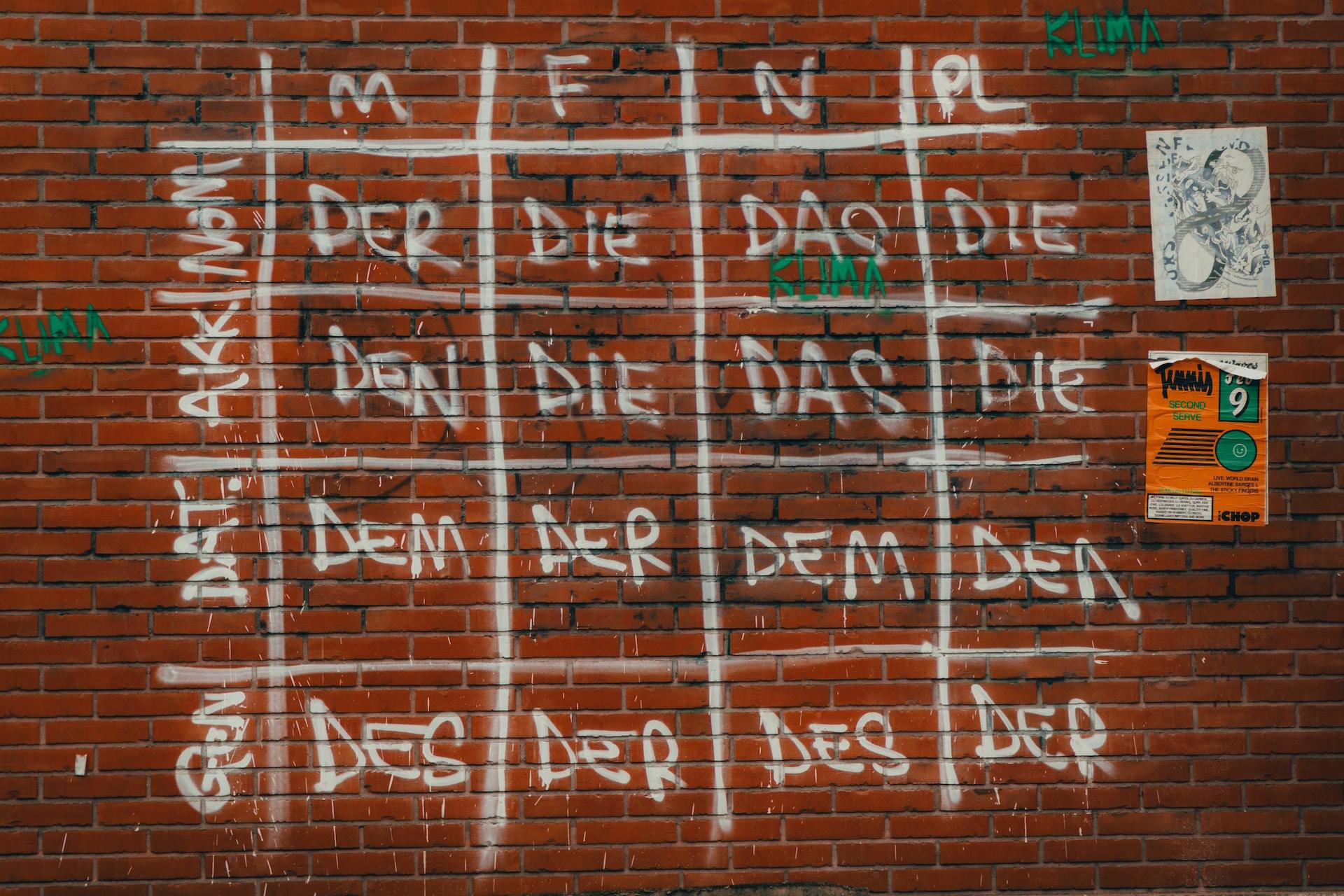

Das Grammatische Geschlecht: Gruppen- und Bezeichnungsnomen

Das größte Monster in der deutschen Sprache sind die Artikel und Geschlechter. Oft gibt es keine Logik, warum ein bestimmtes Substantiv männlich, weiblich oder neutral ist. Warum ist beispielsweise ein Stuhl männlich, eine Tasche jedoch weiblich und ein Mobiltelefon neutral?

Mit KI zusammenfassen: